Gli esami di maturità

Leggi l'articolo

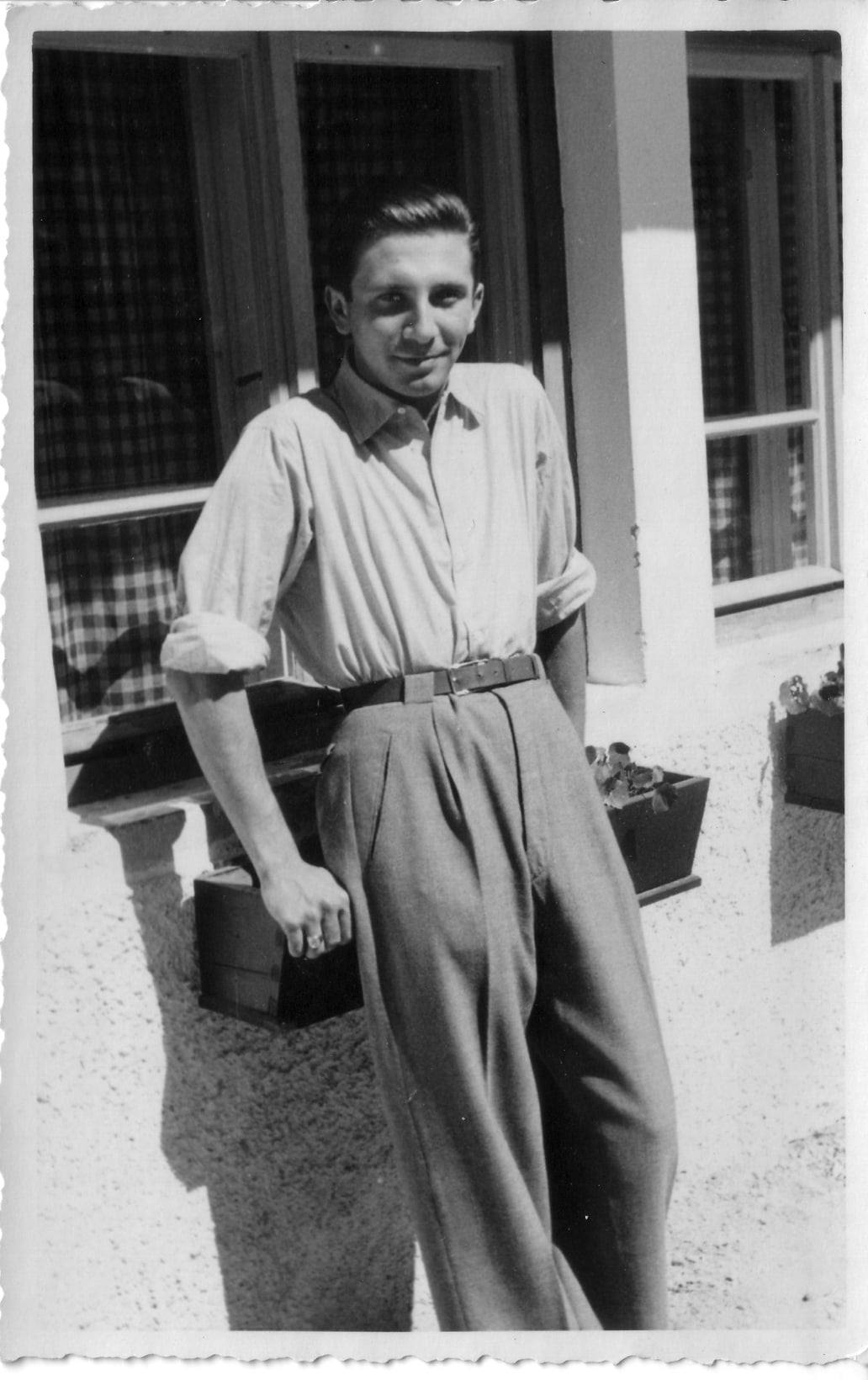

- CENTENARIO GIANFRANCO SCARPARI

- |

- Pubblicazione: 31 mag 2024

- |

- Scritto da Gianfranco Scarpari

da “IL GAZZETTINO ” 14 Luglio 1979

A noi, maturandi del liceo classico, s’era parlato della simpamina, come di un medicinale innocuo che sviluppava attenzione e memoria. Il tubetto, in alluminio delle dimensioni di mezza sigaretta, si comprava liberamente in farmacia mentre le pastigliette, bianchissime e piccole, assomigliavano a quelle di clorato di potassio che si metteva, tra lingua e gengive, ogni sera mia nonna prima di addormentarsi mentre noi bambini le chiedevamo preoccupati se non temesse di soffocarsi nel sonno.

Faceva caldo, in quella lontana estate, e prima di trovarci a ripassare il programma triennale nello scantinato di casa mia dalle nove di sera alle due, ognuno ingoiava regolarmente la sua compressa. In giardino si attendeva l’arrivo di tutto il gruppo prima di iniziare l’operazione studio e Bruno Mari (morto al fronte a vent’anni), il più atletico ed esuberante di tutti, arrivava saltando con piacevole falcata le panchine del viale. Forse esauriva in quell’esercizio la sua carica di simpamina tant’è che, verso l’una, finiva per addormentarsi con la fronte appoggiata sui libri non senza aver concluso che l’esame di maturità era un inutile esercizio mnemonico al quale ci costringeva lo Stato «padre» per operare una decimazione o una specie di scelta tra quelli che sarebbero morti di fame da professori e quelli che invece si sarebbero arricchiti dovendo, a seguito della bocciatura, dedicarsi ad attività più redditizie.

All’esame bisognava arrivare più pallidi possibile per dimostrare che si era trascorso tutto il tempo chini sui libri, senza la distrazione della più breve scampagnata e così, durante le brevi sortite diurne, noi del gruppo si camminava rasentando i muri delle case o sotto le tende dei negozi evitando i raggi del sole e, soprattutto, l’incontro con gli insegnanti e con quelle persone che consideravamo le loro «spie»: la segretaria dell’istituto, il bidello, l’affittacamere del professore di italiano.

Mia madre comprava bottiglie di sciroppo di menta, del quale elogiava le virtù di calmante, ma che temevamo annullasse l’effetto della simpamina che prendevamo di nascosto, e così, il nostro Platone, il nostro Machiavelli, la teoria della relatività, Leopardi e Kant, i teoremi e i minerali, le monadi e Palladio, ad una certa ora della notte, li vedevamo quasi riprodotti e riflessi in parole, figure, formule e schemi nei cubetti verdi di ghiaccio dentro quei grandi bicchieri col manico dall’orlo grossissimo che da allora, non ho più rivisto neppure nelle più rustiche birrerie dell’Alto Adige.

Le rane cantavano nei fossi e nei giardini quando il gruppo lasciava la mia casa, verso l’alba, rompendosi per varie direzioni.

Questi incontri continuarono per un paio di mesi, fino ad un mattino, quando apparve sui giornali un annuncio dal titolo: «Per ordine del duce: scrutini al posto di esami nelle scuole superiori». Il provvedimento suonava come una specie di amnistia culturale che aveva, per contropartita, la chiamata alle armi – eravamo in guerra – delle classi interessate agli esami. Nel giro di un anno e mezzo di quei consumatori di menta e simpamina, al fronte ne sarebbero già morti tre.

Lo scrutinio, gradito ai migliori, spaventava almeno una metà della nostra sezione, che avrebbe preferito affidarsi alla buona sorte degli esami. Ma fortuna volle che il più inguaiato dei compagni di classe, figlio di un gerarca locale, avesse chiesto l’arruolamento volontario. Non si poteva respingere o rimandare un eroe, sentenziarono i politici, e così la commissione, misurando i valori degli altri sul livello intellettuale di quel giovanotto, non poté negare la grazia a nessuno e la classe venne dichiarata matura in blocco.

Forse si trattò, in epoca mussoliniana, di un antecedente di quegli esami di gruppo, con conseguente livellamento dei valori, che sono divenuti, da qualche tempo, una intoccabile norma nelle nostre università.

Ho letto i temi che hanno dato a mio figlio, nei giorni scorsi, per gli esami di maturità scientifica. Tre assolutamente scontati: sulla violenza, sulla crisi energetica, sui rapporti tra stato e chiesa, (il ministro è Spadolini). Il quarto, su un autore nazionale o regionale dall’ottocento ad oggi, lasciava larghe possibilità di scelta: da Vincenzo Monti a Zanzotto, da Giacinto Gallina a Pasolini, da Montale alla vicina di casa che scrive poesie e le manda ai concorsi. Era l’unico che aprisse spazio alla fantasia e forse proprio per questo pochissimi l’hanno scelto.

I nostri ragazzi, che stanno dando gli ultimi ritocchi alla loro preparazione per gli orali, non camminano più nell’ombra e sono abbronzati perché nelle ore libere se ne vanno al mare. Il giorno dell’interrogazione indosseranno blue-jeans e salopette disinvoltamente, come noi si portava, impacciati, il vestito scuro, e la fastidiosa cravatta come al funerale di un parente.

Molto è cambiato, ma nella emozione che in loro appena trapela, ci par di ritrovare qualcosa delle più manifeste ansie, degli interrogativi, degli incubi che popolarono i nostri sogni notturni – sotto l’azione simultanea della menta e della simpamina –, sogni che magari ogni tanto ancora si ripresentano, a distanza di decenni, e che, al risveglio, ci fanno sentire in bocca il sapore eccitante della giovinezza.