Leftover. Filippo Cerantola ci racconta ancora Meneghello

Leggi l'articolo

- SCRITTURE

- |

- Pubblicazione: 24 ott 2023

- |

- Scritto da Filippo Cerantola

Riordinando alcuni materiali relativi a Dear Gigi, mi sono imbattuto in una bozza che non ho poi provveduto a sviluppare ulteriormente. Avevo infatti studiato un saggio relativo ai Piccoli Maestri del 2014, nel quale Mauro Novelli, riferendosi al dilagare di forze populiste in vari paesi europei, aveva scritto che «vale[va] la pena […] di inchinarsi una volta ancora […] al coraggio [di chi sacrificò la propria giovinezza sull’altare della giustizia e della libertà], che resta indicibile e nel contempo impregna ogni pagina dei Piccoli maestri, secondo il felice paradosso che fa di questo libro una delle pietre miliari della nostra narrativa resistenziale».

Leggendo le parole in questione non aveva potuto non sovvenirmi la figura di Antonio Giuriolo. Ogni qualvolta mi sono recato alla Biblioteca Bertoliana per studiare i documenti confluiti poi in Dear Gigi, per accedere alla sala consultazione dell’archivio passavo attraverso una porta interna al di sopra della quale era posta una piccola lapide, recante la seguente scritta: «In tempi servili qui cercava rifugio nella storia e nella poesia, qui nell’attesa insegnava la dignità del cittadino Antonio Giuriolo, cresciuto e caduto per la religione della libertà».

Proprio mentre stavo predisponendo del materiale per collegare le due citazioni, grazie al nesso costituito dal sostantivo “libertà” presente in entrambe, cercando la tomba di Luigi Meneghello nel cimitero di Malo mi sono casualmente imbattuto in un altro epitaffio contenente quel vocabolo. Mi era infatti sovvenuto un frammento di Libera nos a malo al quale «nessuna voce di commento può affiancarsi […] senza rischiare il rischio mortale del patetico e della retorica», in quanto esso è, in pieno stile meneghelliano, mirabilmente permeato dalla «grazia micidiale dell’understatement, [dal]la prospettiva elegante e sobria della riduzione che non vuole suscitare né commozione né indignazione né pietà e le suscita, mescolate, tutte insieme».

Per contestualizzare sinteticamente la vicenda, premetto che la Cattinella a cui Meneghello si riferisce è una figura «umile, semisacra» la cui «piccola vita è un modello di dignità e di coraggio». Abbandonata appena dopo il matrimonio mentre aspettava un figlio, divenne la domestica di casa Meneghello «per mantenere il bambino che si chiamava Giovanni e portava il cognome di lei». Questa citazione, la cui struggente bellezza rende effettivamente superfluo ogni ulteriore commento, è una pagina «tra le più alte e intense scritte da Meneghello».

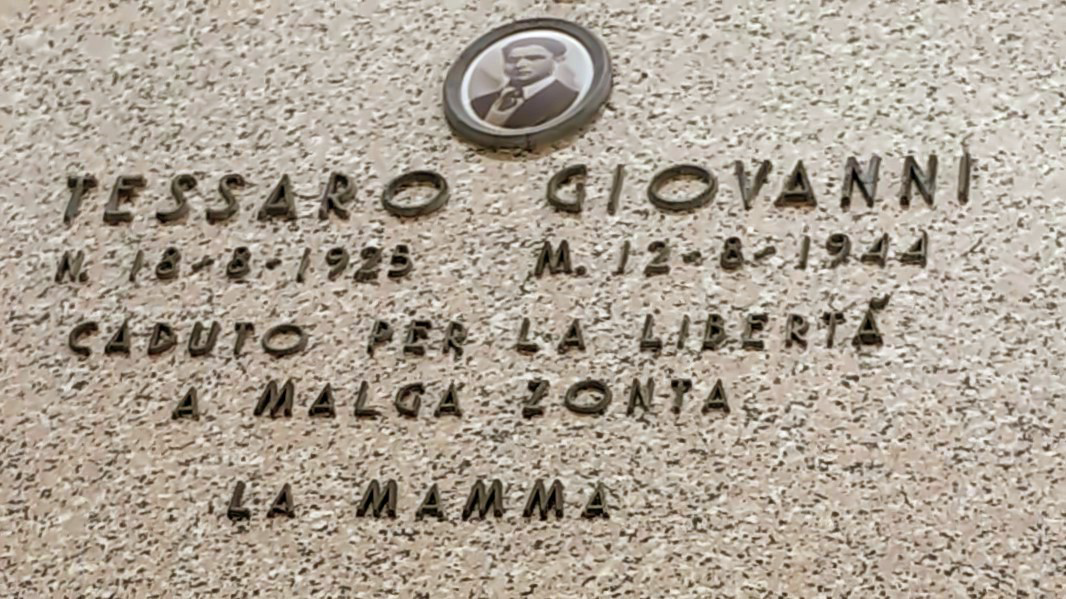

Il suo sogno era di vedere suo figlio farsi adulto e sistemarsi, e di andare un giorno a stare con lui, per rifarsi così almeno da vecchia la famiglia di cui era stata defraudata da ragazza. Glielo teneva intanto la madre contadina; lo vedevamo alla domenica, era timido e testardo e non capiva bene la natura dei nostri giochi a cui cercava qualche volta di associarsi. […] Giovanni era ormai un giovanotto, nel 1944 aveva diciannove anni, e la Cattinella domandava consiglio. Doveva presentarsi il ragazzo? Si poteva lasciarlo andare con questi partigiani con cui voleva andare? Alla fine Giovanni andò con questi partigiani, col nome di battaglia di “Zampa”, ed era col reparto della Malga Zonta la notte del 12 agosto. C’è una fotografia dei quindici o venti ragazzotti in fila davanti alla malga, colle mani in alto, un momento prima che i tedeschi cominciassero a sparare: Giovanni è il primo della fila, in primo piano. Sembra stupito, come se non capisse bene la natura del gioco: ha un’ecchimosi sul viso, probabilmente causata dal calcio di un mitra.

La Cattinella che ora abita da sola in due povere stanze, quando non è all’ospedale, è riuscita ad avere questa fotografia, e la tiene in un cassetto insieme con le nostre. Sul comò ha una fotografia di mia madre, sul muro il quadro incorniciato dei partigiani morti, con i piccoli tondi delle teste e i nomi: tra gli altri c’è il partigiano Zampa, Giovanni Tessaro 1925-1944.

Bibliografia:

Meneghello, Luigi, Opere scelte, Mondadori, Milano 2006. Le citazioni sopra riportate sono tratte da Libera nos a malo (1a ed. 1963), e Pomo pero (1a ed. 1974).

Novelli, Mauro, Ellissi, reticenza, “compressione” nei piccoli maestri, in Maestria e apprendistato, a cura di Francesca Caputo, introduzione di Bruno Falcetto, Interlinea, Novara 2017.

Pellegrini, Ernestina, Luigi Meneghello, Cadmo, Fiesole 2002.

Pellegrini Ernestina - Zampese, Luciano, Meneghello: solo donne, Marsilio, Venezia 2016,